センターの歴史

リウマチセンターの歩み

新潟県立瀬波病院時代

1981年5月、新潟県の北端、村上市の瀬波温泉街に新潟県立瀬波病院リウマチセンターがオープンした。リウマチ部門を独立させた病院としては松山日赤病院に次ぐ歴史を持つ。もともと瀬波病院は結核専門病院であったが、結核患者の減少により廃院の危機に直面していた。当時リウマチ治療のメッカとして知られるフィンランド・ヘイノラリウマチ財団病院の視察で感銘を受け、リウマチ研究班を結成し診療に取り組んでいた新潟大学の田島達也整形外科教授がリウマチ医療専門の施設設置を瀬波病院の新たな方向性と力説され、膠原病を含むリウマチ性疾患全般を対象とするリウマチセンターとして生まれ変わった。

そして、同大学整形外科学教室から山岸豪(のち院長),村澤章(のち副院長), 羽生忠正(のち新潟大学整形外科助教授) の3人が赴任し、リウマチ治療への取り組みが始まった。オープンから3ヵ月で150床の病棟は満床になったが、寝たきりに近いリウマチ患者ばかりで、専門的な治療を待ち望んでいた人たちの多さに圧倒された。

オープン当時は、整形外科医とリハビリスタッフしかいなかったことも苦労の絶えなかった要因だった。アミロイド腎症や肺線維症などの深刻な内科的疾患の併発、また高血圧や糖尿病などを抱える患者も少なくなく、手術に際しても内科医のアドバイスが欠かせないケースが多々あった。3年後、荒川正昭・新潟大学第二内科教授の協力で内科医が派遣されたことはリウマチ医療をおこなう上で大きな前進となった。

その後20余年の経過で、新潟県内全域とともに近隣各県のリウマチ診療の中心的役割を果たしてきた。「人間尊重とともに個々の患者のニーズに合った優しい医療」を基本理念に、整形外科、リハビリ科、内科が連携した患者へのチームアプローチと、特にリハビリ部門の充実によって、症状が進行した入院患者の寝たきりゼロを目標にリウマチ治療に取り組んできた。

その一方で、地理的条件やアクセスの不便さが大きな問題となるとともに、リウマチ情報の発信・啓発運動にも限界があった。またセンター単独では難しい重篤な内科合併症治療、リスクの高い手術、あるいは小児のリウマチなどにも対応が迫られるようになってきた。

そのような時期、県は瀬波病院のリウマチ機能を移転新築される県立新発田病院に移す意向を固め、その後の議論の中で独立した「県立リウマチセンター」として移転することが2004年度の6月県議会で決定された。

新潟県立リウマチセンター時代

2年後、2006年11月、リウマチセンターは村上から新発田に移転し、県立新発田病院と同一敷地内に併設された。より新潟市に近くなったこと、総合病院に隣接し医療設備などの共同運用により、救命救急、呼吸器・循環器専門治療や電子カルテシステムや地域連携室などとの連携が効率よく図られ、従来の問題点が解消された。

センター機能の3本柱は診療、研究、研修におかれ、また病院の基本理念は、①チーム医療を推進し、先進的なリウマチ医療を提供する、②回復期リハビリテーション病棟を設け、新発田病院とのリハビリ連携をおこなう、③地域の医療機関・福祉施設との連携を密に図り在宅医療を支援する、などが掲げられていたが,その後のセンターの歩みはまさにこの路線に沿って進められた。

移転前後してリウマチ治療薬のメトトレキサート(MTX)が1999年に、生物学的製剤(Bio)が2003年に本邦に導入され、大きなリウマチ医療の転換期が訪れ、リウマチセンターもその流れに直面することになった。Bioの効果は素晴らしいものがあったが、副作用や合併症対応のため高度な医療と投薬継続のため地域医療連携が必須となってきた。まさにこの対応こそがリウマチセンターに課せられた使命と考え、地域連携室を中心にしたBio地域連携チームを立ち上げ、全県下約400ヵ所の病院やクリニックとのリウマチ医療連携が始まった。新潟県を大きく4ブロックに分け、リウマチセンターは県の北部、阿賀北と下越地区を分担し、MTX、Bio、RA初期診断などの医療連携を構築し地域格差の解消に努めてきた。

最近はさらに医療連携を発展させ、RAに合併する骨粗鬆症対策を地域のかかりつけ医と共に大腿骨近位部骨折連携パスに乗って拡充している。

2000年の介護保険の導入により在宅ケアが推進され、2012年に高齢者が地域で住みなれた環境で生活できるよう地域包括ケア支援システムが国策となり、RA医療もこの方向に舵を切りかえ始めた。

2013年には、経口JAK阻害薬が導入され、RAの炎症がさらに良好にコントロールされると、高齢化に伴う内科合併症やフレイル、サルコペニア、ロコモティブシンドロームが前面に現れ、RA地域医療連携とともに福祉、行政をも交えた地域包括ケアシステムへの参加支援が急務になっている。高齢者、独居、認知症合併、移動能力が低下した車椅子やベッド生活患者などは今後ますます増加すると考えられている。その対策として、2018年から3泊4日の「リウマチフレイル入院」を開始し、全身評価を行ったうえで、栄養と運動の指導でフレイルの進行を予防し、生活機能の維持と改善を図っている。

研究部門では、医局は毎年、日本リウマチ学会(JCR)、欧州リウマチ学会(EULAR)、米国リウマチ学会(ACR)を中心に、その他国内の各学会や研究会への参加と発表を義務とし、依頼講演なども積極的に引き受けている。

また看護師やリハビリテーションスタッフによる院内研究を日本臨床リウマチ学会や日本リウマチ財団リウマチのケア研究会などに発表している。

医師研修に関しては、1996年から2024年春までの18年間に全国公募によって、新潟県外からリウマチ研修・研究医として内科系リウマチ医、整形外科系リウマチ医の49名が集い、一定期間の研修期間(3ヵ月~2年)を経て全国に広がっている。新たなリウマチセンターの立ち上げや、既存の外来にリウマチ外来の新設、大学にリウマチ講座を開講するなど、その活動は様々であるが、確実に日本のリウマチ医療の担い手となって活躍されている。しかし研修医が必ずしも十分に確保されず,将来にわたって余裕のある研修制度を維持できるかが問題となっている。また、特別研修医として海外(ドイツ:3 ,オランダ:2、英国:1、ロシア:1、ルクセンブルグ:1)から8名の医師が見学に来られている。日本様式のリウマチ診療体制を見てもらい、異文化交流を行ってきた。

メディカルスタッフの研修は看護部門の独自の院内研修制度があって継続されてきたが、日本リウマチ財団のリウマチケア専門職制度による登録リウマチケア看護師認定が2010年に始まり、当センターからは10名が合格し、リウマチ病棟や外来の核となって活躍されている。2016年からは、リウマチ看護外来が発足し、様々な問題と不安を持った患者に対して、ケア看護師が相談役となり、共同意思決定と自己効力感を高める支援を行い、医療者と患者との信頼関係の構築を行っている。

2016年から登録薬剤師制度、登録理学療法士・作業療法士制度も始まり期待が高まっている。

リウマチセンターの未来

この四半世紀にわたるRAの薬物治療の劇的進歩により、RAの重症化は極めて少なくなっている。しかし、感染症や様々な併存疾患,経済的負担、高齢化などのために、十分な薬物治療が施されず、いまだ身体機能障害に苦しみ、心の寛解にまで至っていない患者さんが多くみられている。近年、BioやJAK阻害薬などを使用しても治療に難渋するD2T(Difficult to treat: D2T)RAが、全体の3~10%にみられており、その対応策も論じられているところです。このような状況下において、患者のアンメットニーズに応えるために、薬物療法のみに偏らない非薬物療法を含めた更なるRAのトータルマネジメントを推進していくことが大切と考えられている。

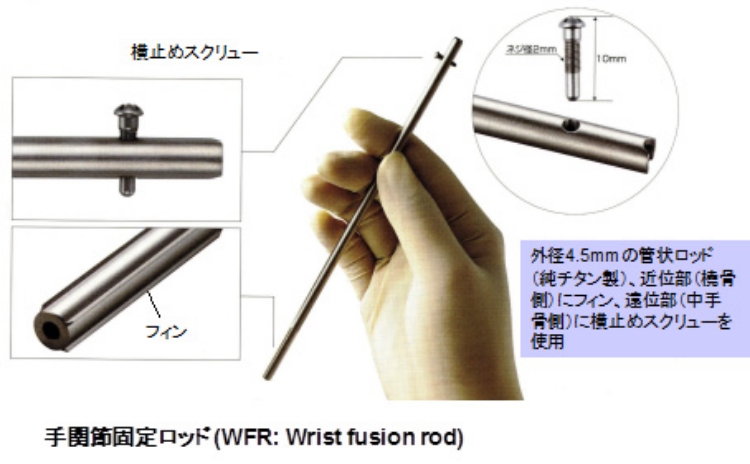

将来に向けて、RAの新規薬剤の治験、手指、足趾手術のさらなる発展、肩、肘、手関節、足関節などの新規人工関節への挑戦、ACR、EULARさらにJCRの2024年のガイドライン遵守によるRA治療や、目標達成に向けた治療(treat to targe:T2T)治療コンセプトによる患者参加型医療を極め、対象疾患を脊椎関節炎(SpA)やいまだ病態が解明されていない線維筋痛症(FM)などへも広げていきたい。

研究、研修への努力と情熱は当センターのスタッフの真髄でもあり、さらにリウマチセンターは新たな挑戦を受けながら継続、変革して行くことであろう。

リウマチセンターの歴史(年表)

| 昭和56年4月 |

新病院診療開始、病床数150床

|

|---|---|

| 昭和58年4月 | 日本整形外科学会専門医研修施設 認定

|

| 昭和58年11月 | リウマチ手の外科権威、タフト大学 Nalebuff 教授来院

|

| 平成2年6月 | 日本リウマチ学会教育施設 認定 |

| 平成3年12月 | リウマチ手の外科権威、Swanson 教授来院(スワンソン人工指関節開発者)

|

| 平成7年 | 平山征夫知事 表敬訪問 |

| 平成8年9月 | リウマチ科新規標榜 理学診療科をリハビリテーション科に改正 |

| 平成9年3月 | MRI棟増築 |

| 平成13年4月 | 村澤 章 院長就任

|

| 平成13年5月 | 回復期リハビリテーション病棟開設 |

| 平成14年7月 | 日本リハビリテーション医学会研修施設 認定 |

| 平成16年9月 | 亜急性期病床12床開設 |

| 平成17年5月 | 日本リウマチ友の会から「友の会賞」受賞 |

| 平成18年11月 | 新潟県立リウマチセンター移転・新築   |

| 平成18年 | 病院の基本理念 センター機能の3本柱「診療・研究・啓発」 |

| 平成14年~20年 | 手関節固定ロッド(WFR)開発

|

| 平成14年~ | 人工肘関節(MNSK)開発

|

| 平成15年~ | 人工膝関節(IBIS)開発

|

| 平成20年3月 | 県立リウマチセンター市民公開講座 開始 |

| 平成20年7月 | リウマチ短期教育入院の再開 生物学的製剤治療のための地域連携 地域連携チーム立ち上げ |

| 平成22年5月 | 日本手外科認定研修施設 認可 リウマチ手外科体制確立 |

| 平成23年5月 | 新潟大学医歯学総合病院 歯科共同研究開始 歯周病と生物学的製剤 |

| 平成24年9月 | リウマチセンター合同カンファレンス開始 ・新潟県立リウマチセンター ・国立病院機構大阪南医療センター ・兵庫県立加古川医療センター |

| 平成25年4月 | 中園 清 院長就任 石川 肇 副院長、伊藤 聡 副院長、大谷 博 診療部長、阿部 麻美 診療部長 新体制始まる |

| 平成25年6月 | フットケア体制確立 |

| 平成28年4月 | リウマチ看護外来 開設 ハンドリハビリ・フットリハビリシステム確立 |

| 平成28年6月 | リウマチ専門研修・研究医 総40名(県外38名、海外2名) |

| 平成30年4月 | 石川 肇 院長就任

|

| 令和元年1月 | 国内で新型コロナウイルス感染確認 その後コロナ禍となる |

| 令和元年5月 | 村澤 章 名誉院長に、瑞宝双光章授与 |

| 令和元年7月 | リウマチ フレイル入院 開始 |

| 令和元年9月 | 第31回中部リウマチ学会 開催(新潟、朱鷺メッセ)

|

| 令和4年10月 | 第50回日本関節病学会 開催 (新潟、朱鷺メッセ)

|

| 令和5年5月 | 新型コロナウイルス感染が第5類に位置づけとなる |

| 令和5年9月 | 第52回日本リウマチの外科学会 開催(新潟、朱鷺メッセ)

|

| 令和6年4月 | 伊藤 聡 院長就任 大谷 博 副院長、阿部 麻美 副院長、石川 肇 統括部長 新体制始まる |

| 令和7月3月 | リウマチ臨床研修・研究医(村チル 116名)県外49名、海外8名

|